La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesta en marcha por Naciones Unidas en 2015, establece compromisos concretos para un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la triple dimensión social, económica y medioambiental. Uno de esos objetivos es el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), que queda definido en los siguientes términos:

«Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica».

Este objetivo compromete a los países del planeta a adoptar medidas para:

- Velar por la conservación de los bosques, humedales y ecosistemas montañosos.

- Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques y poner fin a la deforestación.

- Luchar contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados.

- Proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

- Poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna.

- Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras.

- Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Para conocer los progresos que van alcanzando los países del mundo respecto a los 17 ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) ha venido elaborando periódicamente Informes de evaluación desde 2016. Su metodología utiliza índices sintéticos, cuyos valores pueden oscilar entre 0, cuando el país se encuentra en la peor situación, y 100, cuando, por el contrario, el país se encuentra en la mejor posición respecto al cumplimiento de los ODS.

La edición del Informe de Desarrollo Sostenible 2025 de SDSN nos revela de forma aproximada cuál es la situación más actual del cumplimiento del objetivo de Vida de ecosistemas terrestres, país por país, y en qué grado se va alcanzando ante el horizonte temporal fijado para 2030.

En esta edición de 2025, al igual que en la anterior, para el cálculo del índice sintético del ODS15 se ha contado con los siguientes indicadores:

- Área media protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad (%).

- Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la biodiversidad (%).

- Índice de Lista Roja de supervivencia de especies (0-1, peor-mejor).

- Deforestación permanente (% de área forestal, media de 3 años).

- Deforestación importada (m2/hab.).

Esta selección de indicadores ha dejado sin evaluar, por carecerse de estadísticas, otros aspectos importantes del ODS15, como son la salud de los ecosistemas y el comercio de especies en peligro de extinción.

En términos generales, según los datos del Informe de 2025, el índice del ODS15 del mundo toma un valor de 57,7, cifra que se sitúa por debajo de la puntuación media (68,6) correspondiente a los 17 ODS en dicho año.

Asimismo, de acuerdo con el Panel de control de los ODS, el objetivo de Vida de ecosistemas terrestres de la Agenda 2030 se presenta en color “rojo, lo que viene a significar que se enfrenta a grandes desafíos en la actualidad. Además, la tendencia del ODS15 viene siendo de estancamiento o de tasas de crecimientos muy por debajo de las necesarias para lograr su total cumplimiento en 2030.

En un análisis más detallado, el Informe de 2025 nos permite conocer las puntuaciones obtenidas para el índice del ODS15 de cada uno de los 167 países para los que se dispone de datos.

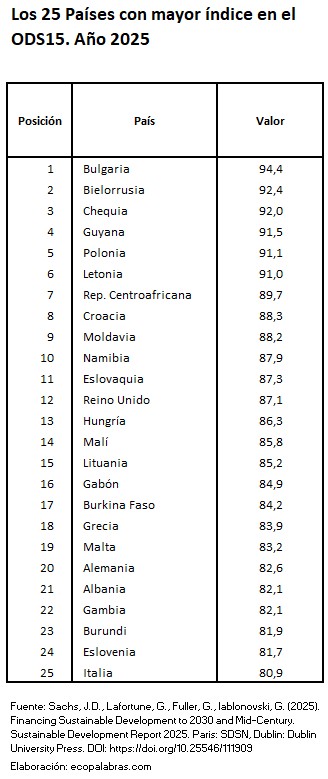

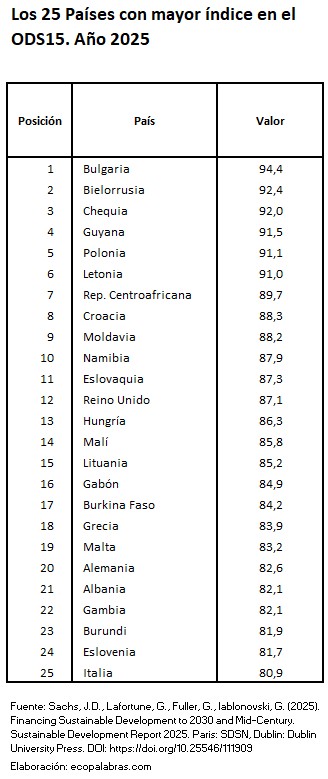

Así, como se recoge en el siguiente cuadro, los países mejor situados en el cumplimiento del objetivo de preservar la vida de los ecosistemas terrestres establecido en la Agenda 2030 son Bulgaria (94,4), Bielorrusia (92,5), Chequia (92,0), Guyana (91,5), Polonia (91,1), Letonia (91,0), República Centroafricana (89,7), Croacia (88,3), Moldavia (88,2) y Namibia (87,9).

El análisis realizado de los datos recogidos en el Informe de 2025 nos lleva a concluir que de un total de 167 países sólo cinco presentan sus cinco indicadores del ODS15 en color verde, es decir, progresan satisfactoriamente para cumplir completamente con este objetivo de aquí a 2030: Bulgaria, Bielorrusia, Chequia, Polonia y Namibia.

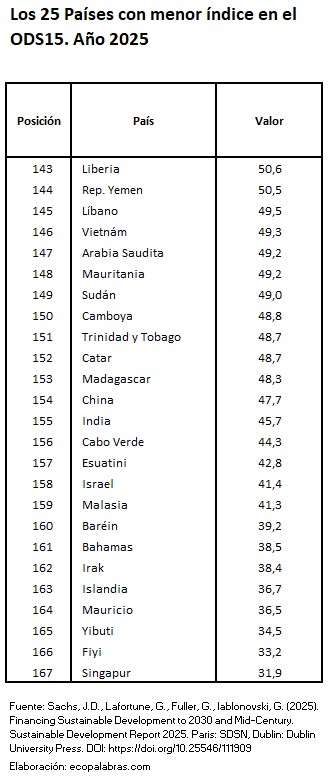

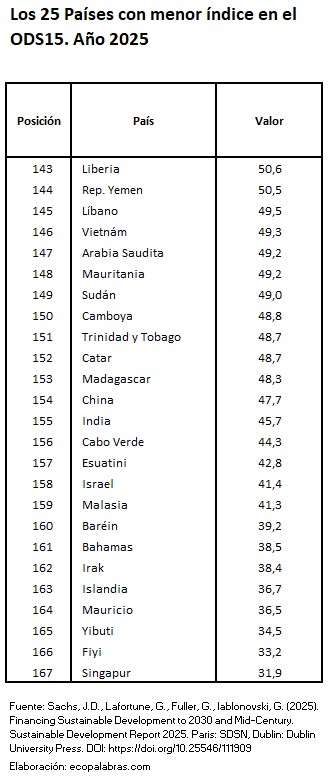

Por el contrario, la situación relativa más desfavorable respecto al estado de los ecosistemas terrestres la presenta Singapur (31,9). A continuación, se encuentran también con las valoraciones más bajas en 2025 los países de Fiyi (33,2), Yibuti (34,5), Mauricio (36,5), Islandia (36,7), Irak (38,4), Bahamas (38,5), Baréin (39,2), Malasia (41,3) e Israel (41,4).

Es significativo que las diferencias entre países son particularmente grandes en el ODS15, cifrándose una distancia de 62,5 puntos entre los países mejor y peor situados (Bulgaria y Singapur, respectivamente). Dicha brecha es superior a la que existe si utilizamos el índice general de los 17 ODS, que se cuantifica en 45,5 puntos.

Finalmente, por su especial importancia económica y/o demográfica, cabe mencionar, en particular, a cuatro países: Federación Rusa que ocupa la posición 81 en el ranking mundial del índice del ODS15, Estados Unidos (117), China (154) y la India (155).

Para más información:

SDSN: Sustainable Development Report 2025.